「誘導抗力:その仕組み」

誘導抗力とは?

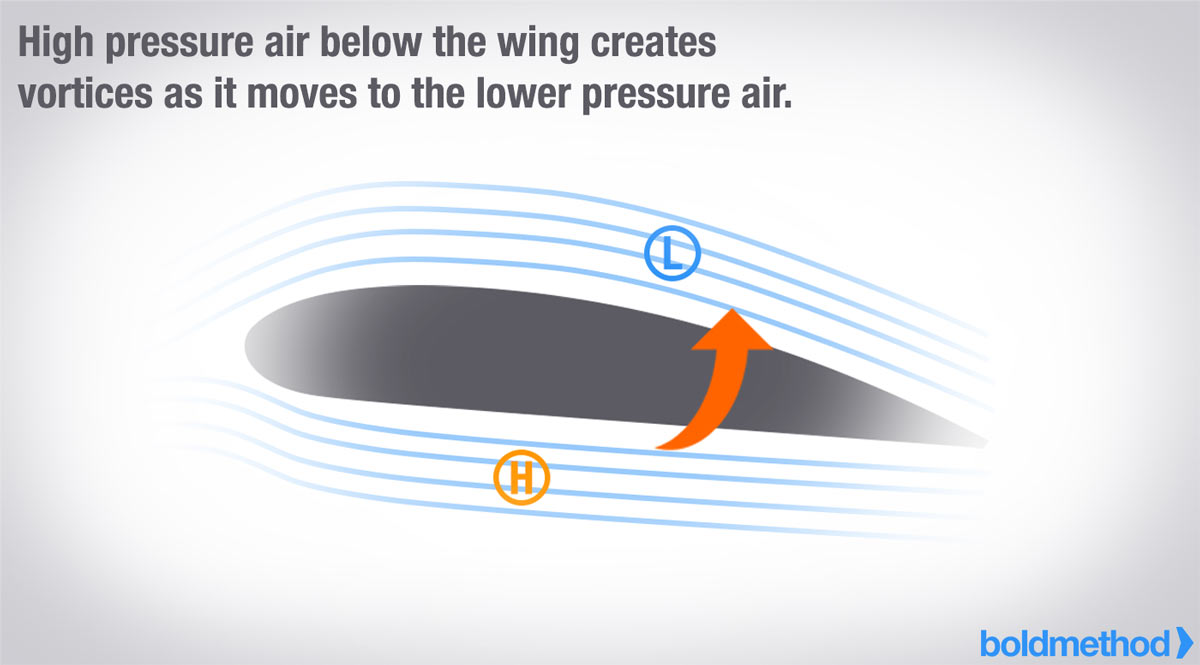

誘導抗力(Induced Drag)は、揚力(Lift)が発生することによって生じる抗力です。翼が空気の中を通過すると、翼の上面には空気圧が低い領域が生じます。

翼の下面にある高圧の空気は、上面の低圧領域とバランスを取ろうとし、結果として翼の下から上へと渦巻くような気流(ボルテックス)が発生します。

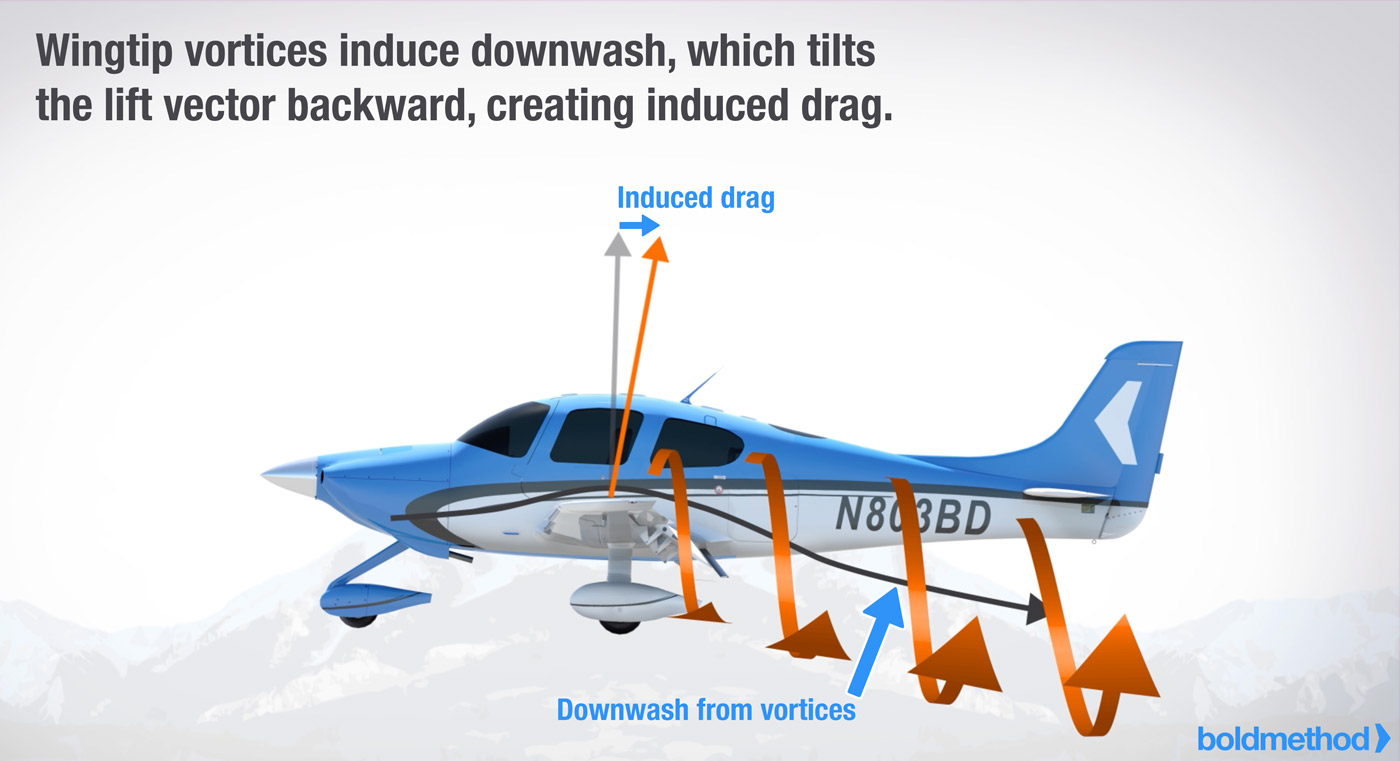

これらの渦(ボルテックス)は、翼の後縁の後方にある気流の方向と速度を変化させます。この気流は下向きに偏向され、これを**ダウンウォッシュ(Downwash)**と呼びます。

ダウンウォッシュは相対風(リレイティブ・ウィンド)を下向きに変化させます。ここが重要なポイントで、揚力は常に相対風に対して垂直に働くためです。

ダウンウォッシュが強くなると、揚力ベクトルは後方に傾きます。この後方成分が**誘導抗力(Induced Drag)**を生み出します(以下の図を参照)。

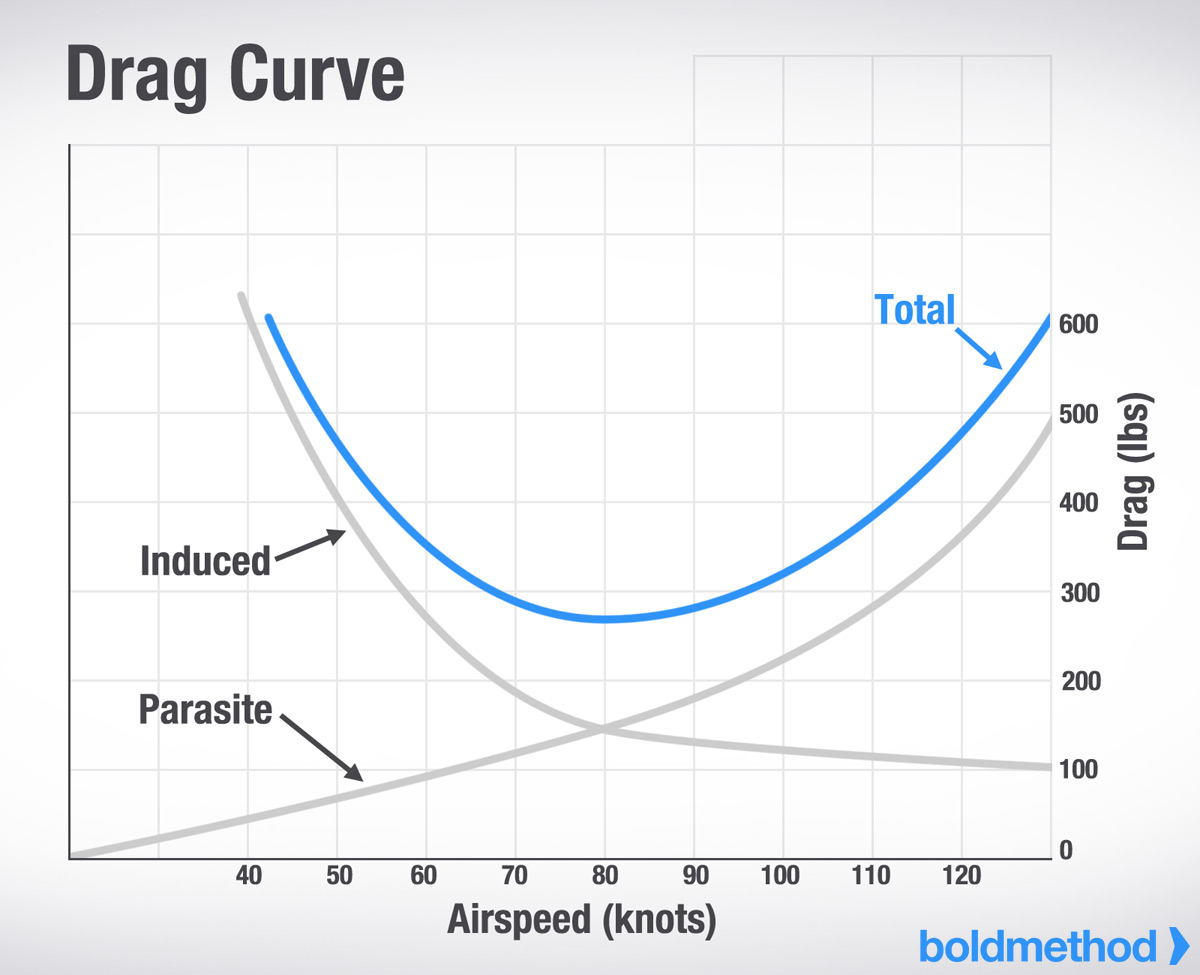

迎え角による誘導抗力の変化

迎え角(Angle-of-Attack)が大きくなると、**ウィングチップ・ボルテックス(翼端渦)**も大きくなります(ただし、地面効果が影響していない場合。地面効果については後述します)。

一般的に、大きな翼端渦を生む三つの要因は次の通りです:

-

重い(Heavy):機体が重いと、より多くの揚力を得る必要があり、迎え角が大きくなる。

-

クリーン(Clean):フラップなどを使用していない状態では、揚力を得るために迎え角を大きく取る必要がある。

-

低速(Slow):速度が遅いと、揚力を維持するために迎え角を増やさなければならない。

この3つの条件では、いずれも迎え角が大きくなり、それによって翼端渦が強くなり、誘導抗力(Induced Drag)も増加します。

地面効果による誘導抗力の変化

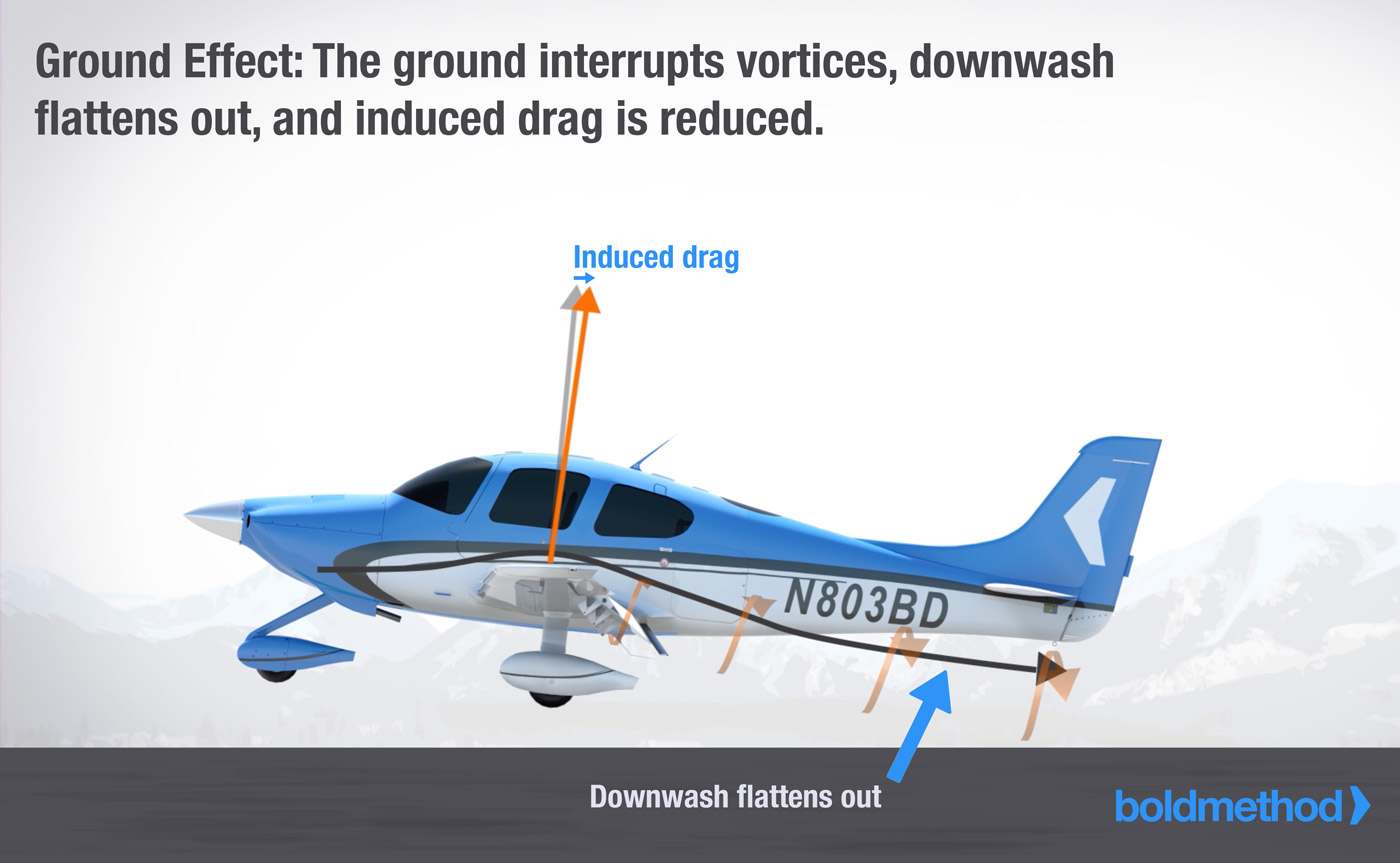

地面に近い位置、一般的には翼幅の範囲内で飛行すると、**地面効果(Ground Effect)**が現れ始めます。

地面近くを飛ぶと、**翼端渦(ウィングチップ・ボルテックス)**は小さくなります。これは、渦が地面にぶつかって広がれないためです。この制限により、ダウンウォッシュ(下向き気流)が平坦化し、弱まります。

ダウンウォッシュが平らになることで、相対風(リレイティブ・ウィンド)も平行に近くなります。揚力は相対風に対して垂直に発生するため、揚力ベクトルは前方に傾き、結果として誘導抗力(Induced Drag)が減少します。

誘導抗力が少なくなることで、揚力ベクトルがより垂直方向に働き、その影響で**着陸時に機体が浮きやすくなる(フロートする)**ことがあります。

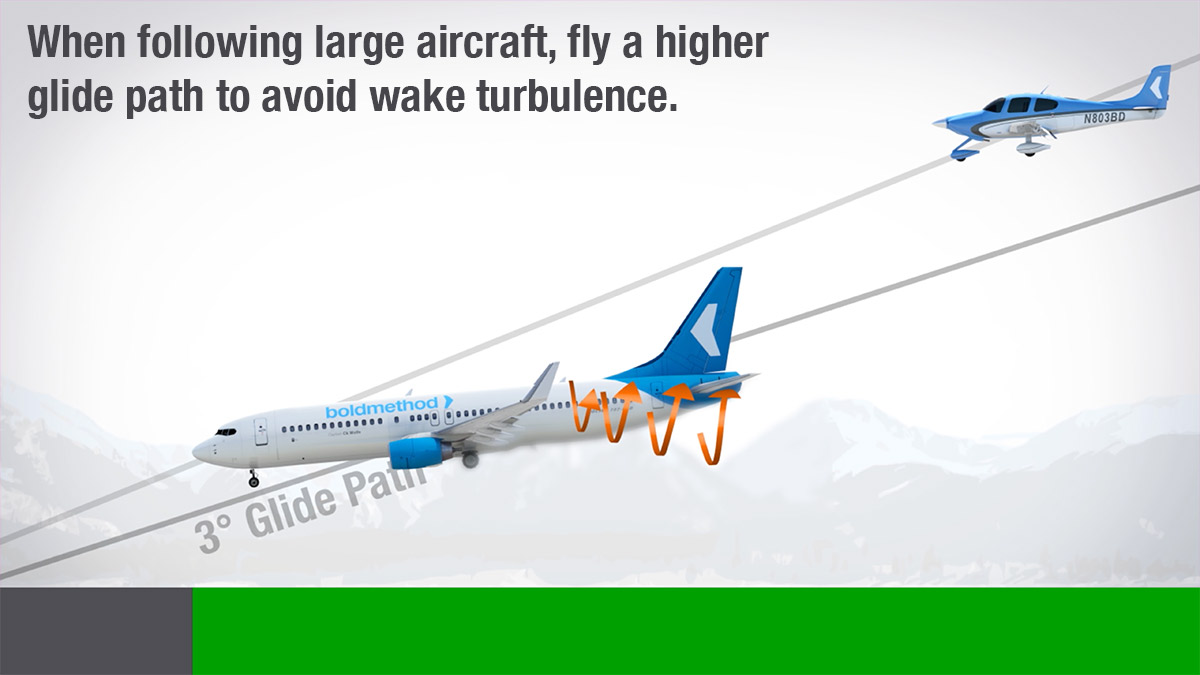

ウェイク・タービュランス(後流乱気流)

誘導抗力とは別に、翼端渦(ウィングチップ・ボルテックス)は安全上の重大なリスクにもなります。

飛行中、機体が発生させた渦は螺旋状に巻き上がる空気の塊を作ります。もし他の航空機がその渦の中を通過すると、激しい乱気流(タービュランス)、あるいはそれ以上の危険に直面する可能性があります。

繰り返しになりますが、最も強いウェイク・タービュランスが発生する条件は以下の3つです:

-

重い(Heavy)

-

クリーン(Clean:フラップを使っていない状態)

-

低速(Slow)

このような状態の航空機が作り出す翼端渦は特に強力で、後続機にとって大きな脅威となるため、十分な注意と間隔の確保が必要です。

まとめ:すべてをつなげて考えると

翼端渦(ウィングチップ・ボルテックス)はダウンウォッシュ(下向き気流)を引き起こします。

このダウンウォッシュによって相対風(リレイティブ・ウィンド)が下向きに変化し、

それにより揚力ベクトルが後方に傾きます。

そして、揚力ベクトルが後ろに傾くことで、誘導抗力(Induced Drag)が増加します。

つまり:

翼端渦 → ダウンウォッシュ → 相対風の変化 → 揚力ベクトルが後方に傾く → 誘導抗力の増加

飛行機が揚力を得るためにどうしても避けられない「代償」が、この誘導抗力なのです。

Add comment