完璧なクロスウィンドランディングの方法

🛬 ATIS情報を確認中…

着陸のため進入中、ATIS(自動気象情報放送)を受信すると、風速23ノット、滑走路方向から40度の横風だとわかった。

乗客は無事に歩いて降りられる着陸を期待している――

💨 クロスウィンドランディングはストレスの元?

クロスウィンド(横風)での着陸は、多くのパイロットにとって最もストレスのかかる状況のひとつだ。

特に、最近あまり練習していない場合はなおさら。

✅ 初心者パイロットとして飛行を始めたばかりの人

✅ あるいは、20年のベテランパイロットでも、最近クロスウィンドの練習が足りていない場合

少しの復習でも、大きな違いを生む。

✈️ クロスウィンドランディングの2つの方法

クロスウィンドランディングには、主に2つの方法がある。

- クラブ(Crab)法

- ウィングロー(Wing-Low)法

それぞれにメリットとデメリットがある。

最終的には、どちらの方法でも接地時の動作は同じだが、スリップ(滑り)を開始するタイミングに違いがある。

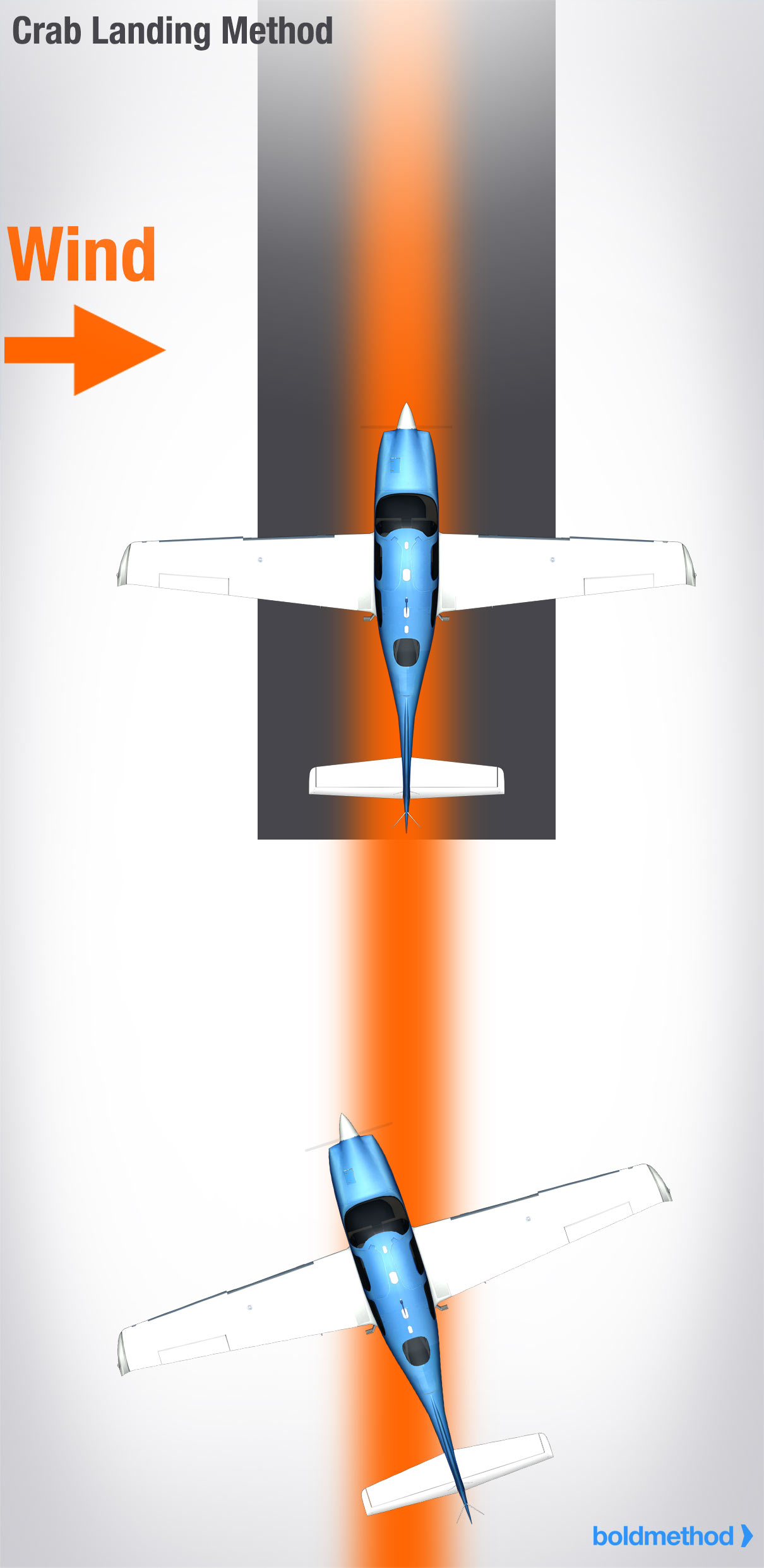

🦀 クラブ(Crab)法の飛行手順

クラブ法では、最終進入時に風上へ機首を向けて進入することで、滑走路のセンターラインから左右に流されるのを防ぐ。

✅ クラブ状態を維持してフレア(着陸直前の機首引き起こし)まで飛行する。

✅ 接地の直前にラダー(方向舵)を踏んで機首を滑走路方向へ揃える。

✅ 同時にエルロン(補助翼)で風に対抗して流されないようにする。

🦀 クラブ(Crab)法の利点と課題

クラブ法は、最終進入中に滑走路のセンターラインを維持するのに便利な方法だ。

しかし、接地直前に“クラブを解除”するタイミングの見極めには、高度な判断力と技術が求められる。

この方法は、ジェット機が着陸時に使うのと同じ方法だ。

しかし――

✈️ 737とセスナ172の大きな違いは“慣性”

✅ 737のようなジェット機の場合:

仮に接地時に滑走路と完全に機首が揃っていなくても、

接地後、タイヤの慣性で自動的に滑走路方向へまっすぐ転がっていく。

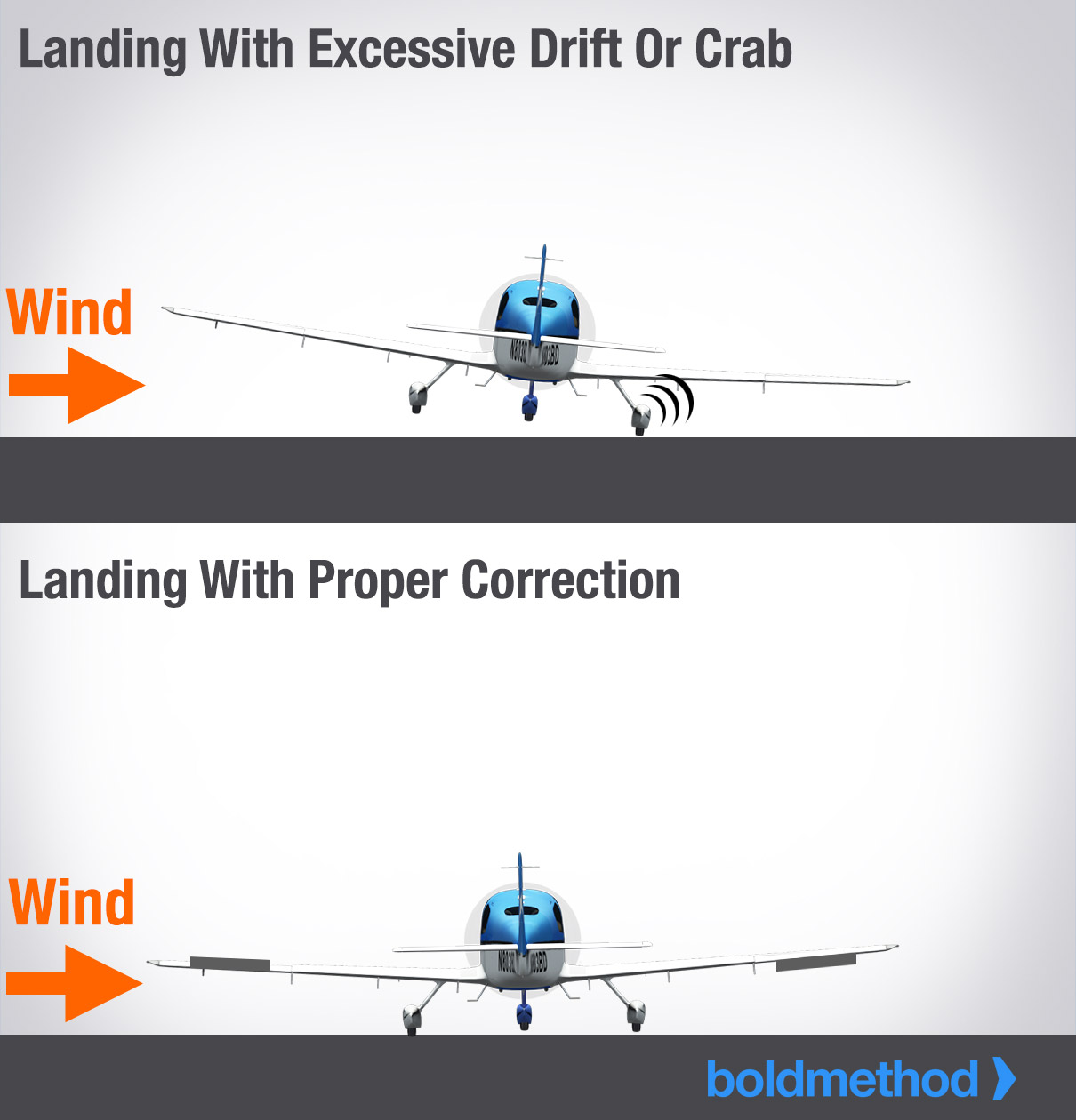

✅ しかし、セスナ172などの軽飛行機では?

接地時に滑走路と機首が揃っていなければ、

滑走路上で跳ねたり、バウンドしてしまう。

滑走路に沿ってまっすぐ走行するまで、不安定な状態が続いてしまうのだ。

⚠️ クラブ法は軽飛行機では難易度が高い

ジェット機とは違い、軽飛行機でクラブ法からの着陸をマスターするには、かなりの練習が必要だ。

頻繁にクラブからの着陸練習をしていない限り、軽飛行機でこの方法を完璧に行うのは難しいだろう。

🕊️ ウィングロー(Wing-Low)法の飛行手順

軽飛行機では、ほとんどの場合、ウィングロー法の方がスムーズな着陸を行いやすい。

🎯 ウィングロー法の基本手順

✅ **ラダー(方向舵)**で機首を滑走路方向へ揃える。

✅ **エルロン(補助翼)**で左右への流れ(ドリフト)を補正する。

✅ 最終進入(ファイナル)から接地まで、機体を常に滑走路と一直線に保つ。

🛑 ウィングロー法のポイント

この方法では、機体をクロスウィンド(横風)に対してスリップ状態にして、

最終進入から接地まで滑走路と一直線に維持するのがコツだ。

クラブ法が難しいと感じたら、ウィングロー法を練習してみよう!

🛬 ウィングロー法の最終進入

最終進入でウィングロー法を使い始めると、

✅ **地上の進行方向(グラウンドトラック)**と

✅ 機体の縦軸(ロングチチューディナル・アクシス)

を常に滑走路に合わせて維持できる。

これにより、最終進入から接地までアプローチがより安定する。

🎯 ウィングローの慣れには練習が必要

ウィングロー法に慣れるには、多少の練習が必要だ。

滑走路に機首を合わせるためにラダー(方向舵)を踏みながら、

左右の流れ(ドリフト)を防ぐためにエルロン(補助翼)を逆方向に入れるクロスコントロールを行う。

✅ 最初のうちは、この動きが混乱しやすい。

✅ ラダーとエルロンの操作を逆にしてしまうミスもありがちだ。

📝 2ステップで簡単にウィングロー法を学ぶ方法

ステップ1:

➡️ ラダーを踏んで機首を滑走路に合わせる。

ステップ2:

➡️ エルロンを使ってドリフト(左右への流れ)を止め、滑走路のセンターラインを維持する。

🛑 低高度アプローチで感覚をつかむ

ウィングロー法に慣れるもう1つの良い方法は、

滑走路上空で低高度アプローチを繰り返すことだ。

✅ 接地せずに滑走路上空を飛行し続けることで、

✅ 機首を滑走路に合わせる感覚や、ドリフト修正の練習ができる。

🕰️ 何度かトラフィックパターンを回れば…

✅ ラダーとエルロンの操作がスムーズに連動できるようになり、

✅ 最終進入で完璧なウィングロー姿勢を維持できる。

✈️ ウィングロー法:ラウンドアウトとフレア

**ラウンドアウト(引き起こし)とフレア(接地前の機首上げ)**を開始すると、

機体の速度が落ちるため、操縦桿の効き(コントロール効果)が低下する。

✅ 機首を滑走路に合わせるには、ラダーをさらに多めに踏む必要がある。

✅ センターラインを外れないように、より多くのエルロン入力も必要だ。

🌬️ 上風側の翼は常に低く維持

着陸寸前まで風上側の翼を低く保つことで、

✅ スリップ状態を維持し、滑走路へのスムーズなタッチダウンを実現できる。

🛬 接地(タッチダウン)

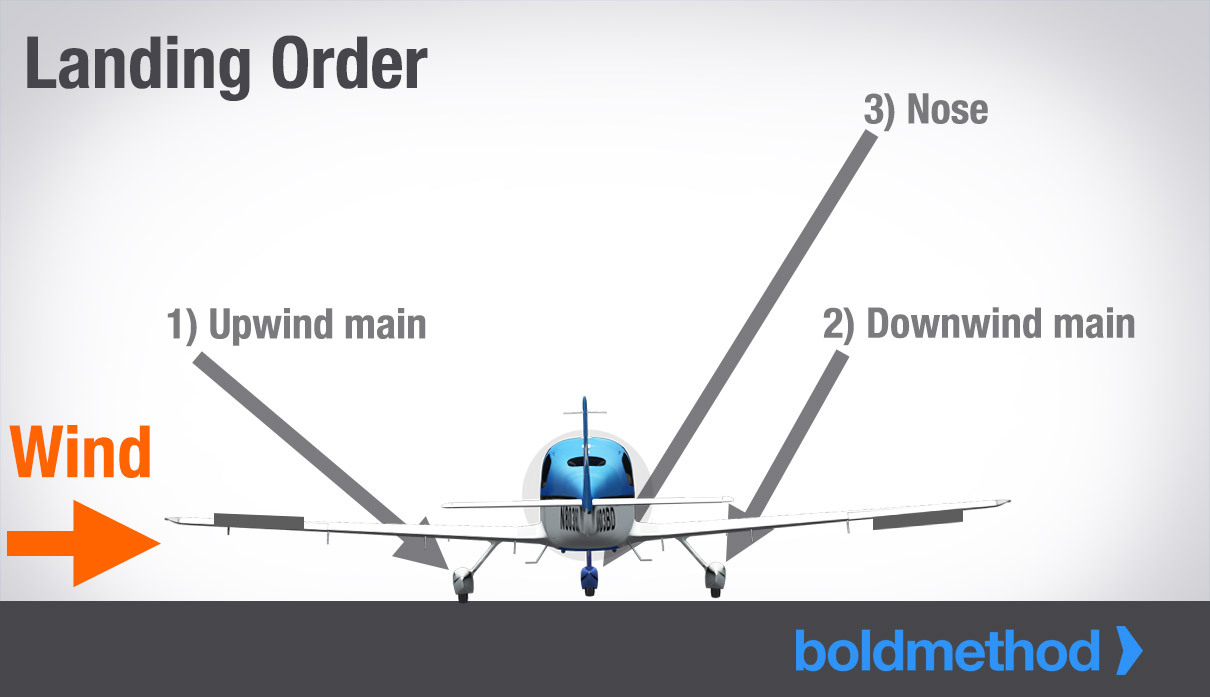

クロスウィンドで接地するときは、3ステップで行う。

- まず、風上側の主脚(メインギア)から接地する。

- 次に、風下側の主脚を接地させる。

- 最後に、前輪(ノーズホイール)を滑走路に下ろす。

🛬 1輪ずつ接地する理由

1輪ずつ順番に接地することで、タッチダウン中も滑走路へのアライメント(整列)を維持できる。

ただし、ノーズホイールが滑走路に触れた瞬間にラダーの力を抜く必要がある。✅ そうしないと、機体が風下側(ダウンウィンド側)へ流されてしまう可能性がある。

🚪 着陸後のローリングアウト

✅ **接地後は、機体が風上方向に向いてしまう(ウェザーベーニング)**のを防ぐ必要がある。

✅ そのためには、**ゆっくりとエルロンを風上側に最大限入力(フル・ディフレクション)**し、

✅ ローリングアウト中もその状態を維持する。

🎯 センターライン維持のコツ

✅ ラダーを使って滑走路のセンターラインに留まるように注意。

✅ エルロンとラダーの両方を適切に使い続けることで、安全で安定したローリングアウトができる。

🌪️ 着陸時の最大安全クロスウィンド速度は?

✅ クロスウィンドの限界は、パイロットの経験レベルと練習量によって大きく異なる。

✅ ほとんどの航空機には**「実証済みクロスウィンド限界」が示されており、その値はノット(kt)**で表される。✅ FAAの要件

FAAは、航空機のクロスウィンド限界を以下のように規定している:

➡️ 「90度のクロスウィンドで、特別なスキルや注意力を必要とせずに、満足に制御できること。」

➡️ その速度は0.2 VSO(失速速度の20%)に相当する。✅ 例:Cessna 172S

- 実証済みクロスウィンド限界:15ノット(フルフラップ時)

- ただし、15ノットを超えるクロスウィンドで着陸することは違反ではない。

- しかし、15ノットを超えるクロスウィンドでは、FAAが言うところの**「高度な技量」が必要**となる。

⚠️ クロスウィンドの限界を超えた場合の対処

✅ フルラダーを使用しても機首が滑走路と正対できない場合、

✅ その時点で機体はクロスウィンド限界を超えている状態だ。➡️ その場合は、別の滑走路、または別の空港を選択する必要がある。

🛑 クロスウィンド時のフラップは良い?悪い?

✅ 通常、クロスウィンド着陸ではフラップを使用した方が良い。

➡️ フラップは機体を安定させ、タッチダウンまでの操縦を楽にする。✅ ただし、突風がある場合は例外。

➡️ 強風・突風の時は、フルフラップを使わない方が有利になることがある。

➡️ フルフラップを避ける理由:- やや高めの対気速度で着陸できる。

- その結果、よりポジティブな機体制御を維持できる。

✅ 突風時はフラップを抑えめにして安全着陸を目指そう。

✈️ 自分に合った方法を見つけよう

✅ 最適な着陸方法を見つけるには、

➡️ **両方の方法(クラブ法・ウィングロー法)**を試し、繰り返し練習することが重要だ。

🌪️ 軽飛行機ではウィングロー法が有利

✅ 軽飛行機の場合、ウィングロー法の方が簡単で安定しやすい。

➡️ ルーダー(方向舵)で機首を滑走路と正対させ、

➡️ エルロンで横方向のドリフトを防ぐ。

🎮 シミュレーターでも練習可能

✅ 飛行機またはシミュレーターで十分な時間と練習を積めば、

✅ クロスウィンド着陸のスキルはしっかり身につく。

🏆 完璧なクロスウィンド着陸に備えよう!

Add comment